|

Tarsis para los fenicios y Tartessos para los griegos... El mundo tartesio se centra en el triangulo Sevilla, Cadiz, Huelva, siempre al amparo del bajo guadalquivir. Tartessos fue producto de la agregación de colectivos étnicos y culturas diferentes sobre un sustrato propio que hunde sus raíces en los tiempos del final de la Edad del Bronce. |

|

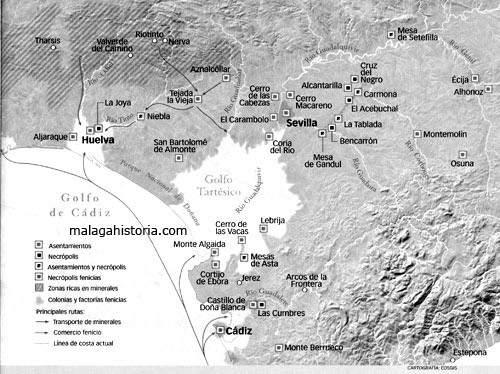

En el siglo X a.C. el rey Salomon de Israel y el rey Hiram I de Tiro, fenicio, comerciaban conjuntamente con tarsis. A finales del siglo IX a.C. los fenicios consolidan la red comercial con Tartessos y surgen importantes cambios sociales en el bajo guadalquivir. En el siglo VIII a.C. el mundo tartesio se orientaliza, adoptando pautas normas y costumbres tanto culturales como religiosas procedentes del cercano oriente. Hace unos 3000 años en plena gestacion de la cultura tartesica el mar se adentraba en tierra firme y la desembocadura del rio se situaba mucho mas al interior vertiendo sus aguas en "el Sinus Tartesii" enorme lago hoy en dia las marismas de Doñana. En el bajo guadalquivir se centraban los asentamientos agricolas y ganaderos. La zona de Huelva se centraba en la actividad minera y metalurgica. "Tejada la vieja", fue una ciudad amurallada durante los siglos VII y VI AC. controlando y vigilando la produccion minera del entorno. |

|

Los aires y estilos Fenicio, Sirio y Chipriota se reflejan en la artesania, arquitectura y tumbas de tartessos. Tartessos; fue el producto dimanante de la agregacion y superposicion de diversas culturas exoticas, etnicas y colectivas orientales, sobre un sustrato que hunde sus raices en los oscuros tiempos de finales de la edad del bronce. La cultura tartésia, hoy, se define claramente en dos periodos. El llamado geométrico, que coincide con el final de la Edad del Bronce y que abarca alrededor del 1000 a.C. y otro posterior donde la cultura tartesia se empapa de elementos asiáticos provenientes principalmente de los contactos con fenicios y griegos y que coincide con la I Edad del Hierro. Una de las referencias más intrigantes, la contada por Platón en sus diálogos –concretamente en Timeo–, habla de la posible localización de la ubicua Atlántida engarzándola con el mito de este reino –estado. A su vez, el historiador griego Éforo de Cime escribe sobre Tartessos que estaba a dos días de viaje (1.000 estadios) de las columnas de Hércules (Gibraltar). Actualmente, desde la desembocadura del Guadalquivir hasta el estrecho, hay un equivalente a 900 estadios. Hay que añadir que tanto en el siglo XV a.C. como en el segundo de nuestra era, dos enormes tsunamis borraron cualquier vestigio de vida en la zona aledaña a lo que hoy es el Parque de Doñana, que es donde presuntamente podría localizarse este escurridizo enigma. El azar quiso que, en la tarde del 30 de septiembre de 1958, las piquetas de los obreros que trabaja ampliación de las instalaciones de la Real Soc. Tiro al Pichón de Sevilla dieran con un brazalete. No muy lejos de donde fue encontrado aparece un recipiente de barro que contenía un brazalete igual y otras piezas más del mismo metal. Así se produjo el afortunado hallazgo del tesoro de El Carambola, que toma su nombre del cerro en levantaba el edificio de la Sociedad. Pero las excavaciones arqueológicas que se emprendían poco después en el lugar un otero que mira hacia Sevilla desde la orilla opuesta del Guadalquivir descubrieron una realidad bien distinta. En vez de los palacios regios que se esperaban se hallaron los restos quemados de una modesta cabaña hecha con ramas (al menos eso se creyó entonces), y la ciudad soñada resultó ser un pequeño poblado que comerciaba con los fenicios desde mediados del siglo VIII a.C. Superada la decepción, se advirtió que la arqueología abría una vía de conocimiento sobre Tartessos más prometedora y fiable que los mitos y las anecdóticas y ambiguas referencias contenidas en los relatos bíblicos y los textos grecolatinos. La época del reinado de Argantonio, que situamos de forma aproximada entre el 630 y 550 a.C. se definió a partir de entonces como una etapa más de un largo proceso histórico, y el afamado personaje se perfilaba como uno de los muchos jefes locales que atisbamos en la fragmentada estructura política de su tiempo. Se hizo también patente la relación entre el comercio fenicio y los cambios que afectan al desarrollo del mundo local desde al menos el siglo VIII a.C. hasta cristalizar en la que llamamos «cultura orientalizante», en buena parte contemporánea de los cien años largos que se cuenta que vivió Argantonio, el soberano (recordémoslo) que dio a los griegos de Focea plata suficiente para que protegieran con una muralla su ciudad, amenazada por los persas. INDíGENAS E INMIGRANTES: Las excavaciones que se hicieron más tarde en otros muchos yacimientos arqueológicos del suroeste andaluz, el corazón del territorio tartesio, ofrecieron una visión muy parecida de cómo las comunidades aldeanas de finales de la Edad del Bronce (siglos X-IX a.C) iban modificando sus modos de vida tradicionales a medida que se incorporaban al comercio con tierras lejanas, es decir, a las redes de intercambio de larga distancia. La lucida cultura orientalizante, la que mejor cuadra a la imagen de opulencia que dan de Tartessos las fuentes literarias, se ha entendido como exponente de la adopción por parte de los tartesios, o más bien de sus ostentosas élites, de modas e ideas ajenas a su propia tradición cultural, y que, como el propio término indica, provenían de Oriente. La revolución orientalizante sacudió todo el Mediterráneo, desde las costas de Anatolia a la fachada atlántica portuguesa, entre los siglos VIII y VI a.C. y uno de sus efectos más aparentes fue la difusión de formas de exaltación del poder mediante la exhibición de riqueza y el uso de símbolos de eficacia política probada por las milenarias realezas orientales. Ahora, sin embargo, estamos convencidos de que el aire chipriota, sirio o fenicio que tienen la arquitectura, la artesanía o las tumbas del período más próspero de Tartessos, no se debe sólo a la emulación por las aristocracias locales de conductas exóticas difundidas desde Oriente a través de las redes comerciales, sino también a la presencia de inmigrantes que trajeron consigo las costumbres de sus lejanos países de origen. Por lo que nos enseña la arqueología, Tartessos fue producto de la agregación de colectivos étnicos y culturas diferentes sobre un sus trato propio que hunde sus raíces en los tiempos oscuros del final de la Edad del Bronce. Las distintas versiones de su enigmático nombre original Tarsis para los fenicios Tartessos para los griegos, Turdetania para los romanos son igualmente expresivos del devenir histórico de esta tierra fabulosa situada en los límites del mundo antiguo. A finales del siglo IX a.C. los fenicios consolidaban sus redes comerciales en Tartessos. Atrás quedaba una larga etapa de contactos previos que tienen eco en la legendaria fundación de Cádiz hacia el 1100 a.C. y en las empresas conjuntas de Hiram I de Tiro y Salomón de Israel (siglo X a.C.) que aparecen referidas en la Biblia: «el rey Salomón tenía en el mar naves de Tarsis con las de Hiram, y cada tres años llegaban las naves de Tarsis, trayendo oro, plata, marfil, monos y pavones» La costa actual es muy diferente de la que describen los derroteros antiguos. El paisaje de marismas en el entorno de la bahía de Cádiz, del tramo inferior del Guadalquivir o de la ría de Huelva encubre antiguos golfos y ensenadas por los que el mar penetraba en tierras que hoy quedan apartadas del litoral. Desde principios del I milenio a.C. estuarios y deltas fluviales se animaban con el ir y venir de los barcos mercantes que acudían atraídos por los recursos de esta región. |

|

|

PUERTOS INTERNACIONALES Algunos puertos se convertían en activos centros de intercambio (emporios los llamaban los griegos) donde se podía negociar con garantías de seguridad para personas y fletes. Generalmente eran enclaves aislados del asentamiento indígena que los autorizaba, bases logísticas del comercio ultramarino en las que residían pequeñas colonias de mercaderes, artesanos y buscavidas a las que el poder local concedía terrenos para construir almacenes, viviendas y edificios de culto. Los santuarios de cada comunidad eran un trozo de patria en tierra extraña y órganos esenciales en la estructura comercial. En Cádiz y en Huelva se descubrían no hace mucho ánforas para vino y aceite, pequeñas botellas para perfumes y vajilla de mesa de gran calidad, productos de origen tan dispar como Tiro, Chipre, la isla de Eubea, Atenas o Cerdeña. Los fenicios vendían y compraban en los principales puertos del Mediterráneo y pudieron hacerse con tan variada mercancía, pero también es muy probable que compartieran intereses, rutas y naves con mercaderes de otro origen, incluidos los griegos, que después serían sus grandes competidores; era ésta una práctica frecuente en el comercio oriental desde mucho antes de que comenzara la expansión colonial. En Cartago, fundada por una princesa de Tiro, convivían en el siglo VIII a.C tirios, chipriotas y griegos oriundos de la isla de Eubea, se casaban entre sí y tenían negocios comunes; otro tanto ocurría, a la inversa. en la factoría eubea de la isla de Ischia, frente a la costa de Nápoles. El puerto de Huelva canalizaba la producción de cobre y plata de las minas del Andévalo onubense y el estaño que llegaba por vía atlántica. imprescindible para la obtención de un bronce de calidad que era muy cotizado dentro y fuera del país. A principios del siglo VIII a.C. el emporio del estuario del Odiel desarrollaba una actividad sorprendente. Sirviéndose de una infraestructura fija de talleres metalúrgicos y artesanales que atendían la demanda exterior de metales y la de bienes de prestigio por parte de la clientela local. El volumen de las transacciones obligó a regular los sistemas de peso y a llevar la contabilidad con rigor. En este ambiente surgían las primeras anotaciones numéricas y la más antigua de las escrituras hispánicas, se introducirá la tecnología para la producción de hierro y se ensayaban cultivos desconocidos hasta entonces. En tiempos de Argantonio el comercio fenicio tendría que hacer frente a la competencia de las ciudades griegas de la costa de Asia Menor, de Atenas y de Corinto. Por las mismas fechas los poblados tartesios de la ribera del Guadalquivir entraban también en las redes del comercio colonial. El que para los antiguos fue el río de Tartessos desembocaba entonces en el mar a pocos kilómetros al sur de Sevilla. Repartido en varios brazos y dejando atrás un amplio estuario navegable por los mercantes de la época distinguida por los romanos con el apelativo de Magna. Y las dos plazas fuertes tartesias perpetuadas en las actuales Alcalá del Río y Carmona, controlaban tanto el curso del río como los caminos que se adentraban en el valle. El espacio neutral de una isla cuyo contorno se acierta a distinguir en la topografia actual de Sevilla, fue el lugar elegido como base de redistribución de las mercancías que entraban y salían por vía fluvial y de los productos del campo que llegaban desde las tierras del interior. El emporio se conoció siempre con el nombre de Hispal que le dieron los fenicios, el mismo que algo transformado ha conservado la ciudad hasta hoy. De la Sevilla más antigua conocemos muy poco, pero a tan sólo tres kilómetros hacia el oeste, El Carambola ha vuelto a revelarnos aspectos insospechados de la historia de Tartessos. Las primeras hipótesis sobre el caracter del yacimiento se cuestionaban desde tiempo y en los últimos años tomaba cuerpo la idea de que el supuesto poblado tartesio fue un santuario dedicado a Astarté. La imagen de la diosa semita se representa en una estatuilla de bronce que se encontró en el mismo sitio que el tesoro; éste por su parte, se entiende ahora como patrimonio religioso, aunque no hay consenso sobre si las joyas adornaban una imagen de culto o eran atributos de la autoridad sacerdotal. DIOSES Y COMERCIO Pues bien, los arqueólogos acaban de descubrir que a principios del Siglo VIII a.C. los fenicios habían levantada un templo sobre el cerro, a salvo de las temibles riadas del Guadalquivir y con dominio visual simbolico sobre el emporio del estuario. Este primer edificio se amplio más tarde y se remodeló en distintas ocasiones, respetando siempre la orientación al sol naciente y la arquitectura de barro de tradición oriental, En el Siglo VII a.C. el complejo adquirio tamaño y rasgos monumentales. El edificio propiamente dicho estaba situado al fondo de un gran patio desde el que se accedía al interior a traves de una galería pavimentada con conchas de color rosado todas de la misma especie y tamaño similar. Tenía dos cuerpos distribuidos a ambos ladosde un patio y el centro de cada uno de ellos la ocupaba una espaciosa sala con gradas adosadas a la pared y un altar, uno de ellos en forma de piel de bovido extendida, ligeramente rehundida en el suelo pintada de rojo, un grueso muro de adobes rodeaba el edificio, incluido el gran patio de entrada, aislándolo de un nucleo de dependencias muy modestas construidas en el exterior. Tan excepcional complejo arquitectonico debió cumplir fines más amplios que los de prestar asistencia religiosa a los viajeros y residentes semitas lo cual por otra parte, era normal en el mundo antiguo. Entre los fenicios de la diáspora comercial, los santuarios eran sitios de reunión para los compatriotas y sede de asociaciones de mercaderes que Velaban tanto por los intereses economicos de sus miembros como por la recta observancia de los preceptos religiosos y ritos ancestrales. Los santuarios eran, además, garantes de los juramentos, pactos y transacciones que se hacían en presencia de la autoridad religiosa y custodiaban en sus archivos documentos politicos y mercantiles, todas estas funcinmes pudo desempeñar el complejo sacro de el carambola único en su género hasta el momento. cerámica fenicia e indígena, chipriota, griega y sarda, dan idea del ambiente internacional del santuario. Desde los imperios costeros, el comercio fenicio se proyectó hacia el interior, desplazando a pequeños grupos de inmigrantes a los centros indígenas mejor Situados en las rutas de comunicación. o próximos a las fuentes de recursos más solicitados, niebla y tejada en los circuitos mineros, Carmona y Montemolín en las feraces tierras del Valle, fueron algunos de los asentarnientos tartesios que tuvieron una población mixta. La apertura al exterior y la relación con gentes diferentes familiarizo a los autóctonos con otras formas de ver orientales. pero la acumulacion de riqueza y poder en manos de unos pocos alteró también el sistema de relaciones tradicionales basadas en lazos de parentesco. La arqueología funeraria de época orientalizante es la mejor expreión de las jerarquías y desigualdades que la economía colonial fomento en Tartessos. La escasez de datos para tiempos anteriores plantea no pocos interrogantes sobre cómo y dónde se enterraban los tartesios de finales de la Edad del Bronce y lleva a cuestionar Si son realmente indígenas muchas de las tumbas que llamamos tartesias. Lo cierto es que a finales del Siglo VIII a.C. los cementerios empezaron a hacerse visibles en el entorno de los poblados y se generalizo el ritual de cremación. Los paisajes funerarios tenían una fisonomía muy parecida en la que destacaban las siluetas cónicas de las colinas artificiales, los túmulos, que cubrían pequeños círculos funerarios de carácter familiar. Estas colinas se erigían cuando se clausuraba el recinto sepulcral despues de que estuviera en uso durante varias generaciones. El estudio de los restos quemados de los 65 enterrarnientos del tumulo de Setefilla (Lora del Río, sevilla) indica que eran personas de baja estatura y que la esperanza de vida era corta, pues, aun siendo más alta en los varones, no pasaba de los 30 años; son sepulturas modestas en las que sin embargo. se acusan diferencias de rango y de poder adquisitivo dentro del mismas tecnologías y ténicas constructivas. |

|

|

LUJO PARA EL MÁS ALLÁ Pero junto a estas tumbas comunes hay algunas otras dignas de Príncipes, la fueran o no realmente quienes se enterraron en ellas, se concentran en los centros de mayor actividad económica, como Huelva, Niebla. Carmona o Setefilla y ocupan un lugar destacado dentro de las necrópolis o se levantan junto a los caminos de mayor transito en alturas que permiten ver a distancia sus enormes túmulos, individuales o dobles, de cremación o de inhumación, son los sepulcros de una minoría que tuvo funerales heroicos, al modo de los descritos por Hornero, y atesoró costosos ajuares para el mas alla, autenticos lujos asiaticos, como hicieron las aristocracias griegas, etruscas o centroeuropeas. La tumba 17 de la necropolis de La Joya es el mejor ejemplo del poder económico de las élites tartesias y de la imagen que quisiieron dar de sí mismas a tono con las pomposas monarquías orientales; no es de extrañar que se haya fantaseado con que pudiera ser la del mismísimo Argantonio. Ademá de un equipo ritual compuesto por jarro, pátera y quemaperfumes de bronce, con una decoración a juego de flores de lato, contenía una arqueta de marfil con bisagras de plata, un broche de cinturón y un espejo de bronce con mango de marfil, envases de alabastro para perfumes caros, cuchillos de hierro con remaches de Plata que eran ya reliquias de tiempos pasados y un carro dedos ruedas. Los ricos ajuares amortizados en estas sepulturas principescas dan la medida de los beneficios que el comercio reporto a los sectores privilegiados, pero también de las brechas que la economía colonial abrió en la estructura social de los tartesios. La arqueología certifica el final del modelo social y económico que representa la etapa orientalizante. la que algunos historiadores denominan el ocaso de Tartessos. entre mediados y fines del Siglo VI a.e. Desaparecieron las tumbas aristocráticas, la minería entró en crisis, se cerraron muchas pequeñas explotaciones agropecuarias y se abandonaron los santuarios que articulaban la trama comercial, a veces de forma precipitada, como ocurrió en el carambola según deducimos de la ocultacion del tesoro del templo por estos años tensiones sociales. confictos con los feniciosy pérdida de mercados son algunas de las causas que se barajan para explicar el fin de los siglos de oro y el cambio de rumbo hacia el mundo tartesiano con el que la historia y la cultura delos tartesios se prolongarán hasta la imposicion definitiva del poder romano en la península . Desaparición de Tartessos En el siglo VI a. C., Tartessos desaparece abruptamente de la historia, posiblemente barrida por Cartago y las demás colonias fenicias (Gadir, metrópolis fenicia, se encontraba en pleno reino tartessio) que, después de la batalla de Alalia, entre Cartago y Grecia, le hicieron pagar así su alianza con los griegos focenses. Otros dicen que fue refundada, sobre condiciones poco claras, con el nombre de Carpia. Los romanos llamaron a la amplia Bahía de Cádiz 'Tartessius Sinus', pero el reino ya no existía. |