|

A la muerte de José Fernando de Baviera, sobrino nieto de Carlos II de España, (Viena, 28 de octubre de 1692 - Bruselas, 6 de febrero de 1699), Príncipe Electoral de Baviera y heredero de todos los reinos, estados y señoríos de la Monarquía Hispánica desde 1696, por testamento del rey Carlos II de España, hasta su muerte en 1699 que se negocia un nuevo Tratado a espaldas de España y su rey, el Segundo Tratado de Partición de 1700. En él se reconocía como heredero al Archiduque Carlos, (Carlos III), asignándole la península, los Países Bajos y las Indias; Nápoles, Sicilia y Toscana serían para el Delfín; Leopoldo I, duque de Lorena, recibiría Milán a cambio de ceder Lorena al Delfín. |

El 1 de Noviembre de 1700 fallecía Carlos II, llamado el Hechizado, último rey de España de la Casa de Austria, estéril y enfermizo, que no dejaba descendencia. Durante los años previos a su muerte, la cuestión sucesoria se convirtió en asunto internacional e hizo evidente que los inmensos territorios de la monarquía española constituían un botín tentador para la distintas potencias europeas. Tanto el rey de Francia como el emperador de Austria, Leopoldo I, cuyas madres eran hijas de Felipe III, estaban casados con infantas españolas hijas del rey Felipe IV, por lo que ambos alegaban derechos a la sucesión española. Mientras que Francia, Holanda e Inglaterra estaban satisfechos con el acuerdo, el Emperador Leopoldo I de Habsburgo, Rey de Hungría desde 1655 y de Bohemia un año después, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico desde 1658. Era hijo de Fernando III y de su primera mujer María Ana de España, hija del rey Felipe III de España. Como Rey de Hungría reunificó las tres partes del reino (que tenía cerca de 150 años divido tras la invasión otomana) luego de expulsar a los turcos no lo estaba y reclamaba la totalidad de la herencia española, ya que pensaba que el propio Carlos II nombraría heredero universal al archiduque Carlos. |

|

|

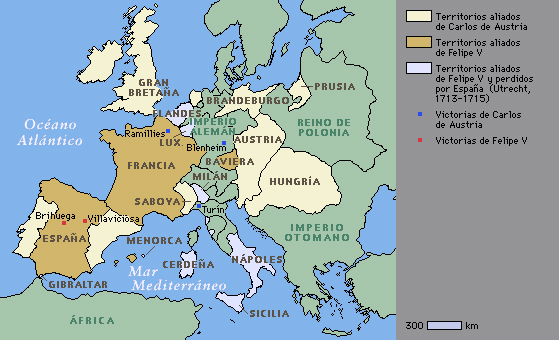

Sin embargo, antes de morir, Carlos II nombró como heredero a su sobrino-nieto Felipe V, con la esperanza de que Luis XIV evitara la división de su imperio, al ser rey de España su propio nieto. Poco después, el 1 de noviembre de 1700 moría Carlos II, y Felipe de Borbón, duque de Anjou, aceptaba la Corona el 15 de noviembre. Felipe V llegó a Madrid, en el 22 de enero de 1701. Pero después de unos meses de reinado, los errores políticos se acumularon: Aunque la mayoría de los países aceptaron al nuevo rey, el Emperador Leopoldo se negó a hacerlo, al considerar que el Archiduque Carlos de Austria, su segundo hijo, tenía más derechos al trono. Ante esta situación, Inglaterra-Escocia, las Provincias Unidas (ambos países bajo la autoridad de Guillermo III de Inglaterra, Rey de Inglaterra y Escocia y de las Provincias Unidas), y los Habsburgo austriacos, firmaron en septiembre de 1701, el Tratado de La Haya. El tratado de La Haya de 1701 fue un acuerdo por el cual Gran Bretaña, el Sacro Imperio Romano Germánico y las Provincias Unidas de los Países Bajos se unían en una alianza militar para hacer frente a la coalición formada por Francia y España en la inminente guerra de sucesión española. |

|

La coalición así formada se conocería como la segunda gran alianza, sucesora de la gran alianza de 1689. En mayo de 1702, la Gran Alianza de Haya declaró la guerra a Francia y España, dando así comienzo la Guerra de Sucesión Española (1702–1714). La Guerra de Sucesión se trataba de un conflicto internacional, pero también de un conflicto civil, pues mientras la Corona de Castilla y Navarra se mantuvieron fieles al candidato borbónico, la mayor parte de la Corona de Aragón prestó su apoyo al candidato austriaco. En 1713 el Archiduque Carlos de Habsburgo fue elegido emperador de Austria. Las potencias europeas, temerosas ahora del excesivo poder de los Habsburgo, retiraron sus tropas y firmaron ese mismo año el Tratado de Utrecht, en los que España perdía sus posesiones en Europa y conservaba los territorios metropolitanos (a excepción Gibraltar y Menorca, que pasaron a Gran Bretaña) y de ultramar. |

|

No obstante, Felipe V fue reconocido como legítimo rey de España por todos los países, con excepción del Emperador, que seguía reclamando el trono español. Se gobernó España desde Madrid. Tuvo dos esposas; Mª Luisa de Saboya, e Isabel de Farnesio. A pesar de las condiciones personales y de su enfermedad, que le sumía en intermitentes y largas demencias, supo elegir a sus ministros. Por ello, la oposición a los gobiernos de Felipe V provino siempre de los nobles relegados. Durante su reinado, consiguió cierta reconstrucción interior en lo que respecta a la Hacienda, al Ejército y a la Armada, prácticamente recreada por exigencias de la explotación racional de las Indias y como medio inevitable para afrontar las rivalidades marítimas y coloniales de Inglaterra. Felipe V se enfrentó a la ruinosa situación económica y financiera del Estado, luchando contra la corrupción y estableciendo nuevos impuestos para hacer igualar la carga fiscal entre las clases sociales. Fomentó la intervención del Estado en la economía, favoreciendo la agricultura y creando las llamadas manufacturas reales. Al final de su reinado los ingresos de la Hacienda se habían multiplicado y la economía había mejorado sustancialmente. fue también el fundador de organismos culturales tan prestigiosos como la Real Academia Española y la Real Academia de la Historia, siguiendo el modelo francés. Felipe V realizó una profunda remodelación del ejército, sustituyendo los antiguos tercios por un nuevo modelo militar basado en brigadas, regimientos, batallones, compañías y escuadrones. Se introdujeron novedades como los uniformes, los fusiles y la bayoneta, y se perfeccionó la artillería. Durante el reinado de Felipe V se inicia la reconstrucción de la armada española, construyéndose buques más modernos y nuevos astilleros y organizando las distintas flotillas y armadas en la Armada Española (1717). |

|

|

Esta política sería proseguida por sus hijos, y hasta finalizar el siglo el poder naval español siguió siendo uno de los más importantes del mundo. Cabe destacar que, si bien Felipe V tenía un poder absoluto, nunca gobernó como tal. La enfermedad que padecía desde la adolescencia y que provocaba en el rey ataques transitorios de depresión impidió que Felipe V pudiera cumplir regularmente con sus tareas de gobierno. Por ello, el verdadero poder lo ejercieron sus primeros ministros, algunos cortesanos como la princesa de los Ursinos y posteriormente su segunda mujer, Isabel de Farnesio, con la que se había casado en 1714. Terminó su mandato en 1746, el año en que murió, y desde hacía veinte años mostraba síntomas de locura. En 1724 abdicó en su hijo Luis I de Borbón, pero la muerte prematura de éste, el monarca murió de viruela en Madrid el 31 de agosto de 1724, con diecisiete años recién cumplidos a los siete meses de haber ascendido al trono, hizo que tuviera un segundo reinado, el cual se caracterizó por el acercamiento a Austria, Inglaterra y Francia, y por una política de reorganización interna. Este segundo gobierno estuvo dirigido por la reina y por Patiño, primer ministro hasta 1736. Después gobiernó su hijo Fernando VI, (1746-1759) hijo suyo con María Luisa Gabriela de Saboya que le siguió a su muerte Carlos III (1759 – 1778), tercer hijo varón de Felipe V, el primero que tuvo con su segunda mujer, Isabel de Farnesio. |

Un poco más de historia. Fernando VII de Borbón (San Lorenzo de El Escorial, 14 de octubre de 1784 - Madrid, 29 de septiembre de 1833), llamado el Deseado o el Rey Felón, fue rey de España entre marzo y mayo de 1808. Tras la expulsión del rey intruso José Bonaparte, nuevamente desde diciembre de 1813 hasta su muerte, exceptuando un breve intervalo en 1823, en que fue destituido por el Consejo de Regencia. Hijo y sucesor de Carlos IV y de María Luisa de Parma, a los que destronó con ocasión del Motín de Aranjuez, pocos monarcas disfrutaron de tanta confianza y popularidad iniciales por parte del pueblo español. Obligado a abdicar en Bayona, pasó toda la Guerra de Independencia preso en Valençay, siendo reconocido como el legítimo rey de España por las diversas juntas, el Consejo de Regencia y las Cortes de Cádiz. Con la derrota de los ejércitos napoleónicos y la expulsión de José Bonaparte, Napoleón le devolvió el trono de España (Tratado de Valençay). Sin embargo, él prontó se reveló como un soberano absolutista, y uno de los que menos satisfizo los deseos de sus súbditos, que lo consideraban sin escrúpulos, vengativo y traicionero. Rodeado de una camarilla de aduladores, su política se orientó en buena medida a su propia supervivencia. Entre 1814 y 1820 restauró el absolutismo, derogando la Constitución de Cádiz y persiguiendo a los liberales, entre ellos Torrijos y Uriarte y Mariana Pineda. Tras seis años de guerra, el país y la Hacienda estaban devastados, y los sucesivos gobiernos fernandinos no lograron restablecer la situación. |

|

En 1820 un pronunciamiento militar dio inicio al llamado Trienio Constitucional, durante el cual se restablecieron la Constitución y los decretos de Cádiz, produciéndose una nueva desamortización. A medida que los liberales moderados eran desplazados por los exaltados, el Rey, que aparentaba acatar el régimen constitucional, conspiraba para restablecer el absolutismo, lo que se logró tras la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis en 1823. La última fase de su reinado, la llamada Década Ominosa, se caracterizó por una feroz represión de los exaltados, acompañada de una política absolutista moderada o inclusoliberaldoctrinaria que provocó un profundo descontento en los círculos absolutistas, que formaron partido en torno al infante Carlos María Isidro. A ello se unió el problema sucesorio, sentando las bases de la Primera Guerra Carlista, que estallaría con la muerte de Fernando y el ascenso al trono de su hija Isabel II, no reconocida como heredera por el infante Carlos. Fernando VII ha merecido por parte de los historiadores un unánime juicio negativo, pasando a los anales de la historia de España como el Rey Felón. Si bien no se le puedan achacar personalmente muchos de los males de su reinado, ha sido el monarca español peor tratado por la historiografía, que desde el siglo XIX ha repetido sin sentido crítico una serie de descalificaciones sobre el personaje. La Historia más reciente ha ido remitiendo las críticas y los juicios, aunque sigue siendo difícil encontrar algún estudio en que la figura del monarca no sea tratada de manera negativa. |

|

María Luisa de Borbón-Parma (Parma, 9 de diciembre de 1751 – Roma, 2 de enero de 1819) fue reina consorte de España como esposa de Carlos IV. Era nieta de Luis XV de Francia, hermana de Fernando I de Borbón-Parma y prima carnal de los reyes franceses Luis XVI, Luis XVIII y Carlos X. Se la considera última reina del Antiguo Régimen en España. Era hija de Felipe I, duque de Parma y de la princesa Isabel de Francia, hija del rey Luis XV. Según muchos historiadores, recibió una educación discutible, bajo influencia del controvertido abad Étienne Bonnot de Condillac, quien defendía ciertas libertades en cuanto a moralidad que en aquella época resultaban impropias de las damas nobles. La entonces princesa de Asturias, María Luisa, en 1765 contrajo matrimonio con el príncipe de Asturias, futuro Carlos IV; eran primos carnales por vía paterna y parientes cercanos por la vía materna de María Luisa. En 1788 se convirtió en reina consorte de España tras producirse la muerte de su suegro el rey Carlos III y ser reconocido como rey de España su esposo, Carlos IV. María Luisa de Parma ejerció una gran influencia sobre su marido, débil de voluntad. De carácter caprichoso, llegó a participar en numerosos episodios por los que fue considerada, ya en su época, una mujer intrigante y, para muchos, depravada. Sufrió un ostensible deterioro físico por los múltiples partos, lo que le dio un semblante poco grato que aumentó su impopularidad. Ella, sin embargo, estaba orgullosa de sus brazos torneados y procuró embellecerse con joyas y costosos vestidos de manga corta importados de París, tal como atestiguan diversos retratos de Goya. |

|

| Estuvo enfrentada con numerosos miembros de la Corte española del momento. Destacó la rivalidad que mantuvieron la reina y la duquesa de Alba, musa de Goya. También tuvo desavenencias con la duquesa de Osuna. Entre los numerosos amantes atribuidos a la reina María Luisa destaca Manuel Godoy, un antiguo miembro de la Guardia de Corps que alcanzó una influencia política muy notable porque gozó de una elevada capacidad para manipular a la reina María Luisa y al propio rey Carlos IV. La firma del tratado de Fontainebleau (1807), decisión de Manuel Godoy, provocó la entrada del ejército francés en España. Se fue extendiendo el descontento entre la población y se organizó una conjura en la que tomó parte el príncipe de Asturias, Fernando, futuro Fernando VII. El 17 de marzo de 1808 tuvo lugar un levantamiento popular (Motín de Aranjuez) que logró la caída de Manuel Godoy. Napoleón aprovechó la situación para intervenir en España al forzar la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando y la renuncia de éste a sus derechos de sucesión. Napoleón les había obligado a acudir a Bayona. Este episodio es conocido como las Abdicaciones de Bayona y tuvo lugar el 5 de mayo de 1808. María Luisa acompaño a su marido al destierro, primero en Francia, confinados por Napoleón en Compiègne, y posteriormente en Roma donde falleció, reinando ya su hijo Fernando en España, el cual ordenó el traslado de los restos de sus padres para ser enterrados en el Panteón de los Reyes del Monasterio de El Escorial. María Luisa y Carlos IV tuvieron catorce hijos (aparte de estos, la reina tuvo 10 embarazos más que acabaron todos en abortos espontáneos, lo cuál suma un total de 24 embarazos). La dinastía de los Borbones de España posiblemente se extinguió el 20 de enero de 1819, fecha que murió en Roma Carlos IV mientras Fernando VII hacía y deshacía para desgracia de nuestro país e irritación de sus súbditos de cualquier color ideológico. Fernando VII lo sabía. Tanto, que decidió encerrar de por vida en la prisión de Peñíscola (Castellón) a quien podía probarlo, Juan de Almaraz, confesor que fue de su madre, la reina María Luisa de Parma. El sacerdote había escrito un documento que José María Zavala, periodista, escritor, investigador... encontró en el Ministerio de Justicia y al que Juan Balansó había hecho referencia en alguno de sus libros sin llegar a reproducirlo nunca, sin duda porque conoció su existencia pero no llegó a verlo nunca. Ese vacío lo colma ahora José María Zavala, en Bastardos y Borbones (Plaza & Janés) donde nos cuenta la historia de un sobre con indicación de "Reservadísimo", que incluye un papel fechado el 8 de enero de 1819. En él Almaraz afirma que seis días antes, tras escuchar la última confesión, in articulo mortis, de María Luisa, ésta le había transmitido que "ninguno, ninguno de sus hijos y hijas, ninguno, era del legítimo matrimonio... lo que declaraba por cierto para descanso de su alma, y que el Señor la perdonase". Manuel Godoy tenía, presumiblemente, todas las papeletas para ser el responsable del desaguisado. Juan de Almaraz no reveló entonces este secreto por respeto a Fernando VII, pero dejó escrito que al morir se le entregase a su confesor, sin abrir: "Por todo lo dicho pongo de testigo a mi Redentor Jesús para que me perdone mi omisión". Y hasta aquí podemos leer... porque vale la pena conocer la historia al detalle y por extenso. Ocho años después Fernando VII, al conocer el letal escrito, dio orden de encarcelar a Almaraz, a pesar de ser ya un anciano, y a él no le alcanzó ninguna de las amnistías que decretó El Rey Felón. El testigo que cuestionaba su derecho al trono era demasiado molesto para andar suelto por ahí. Los Godoy Puigmoltó. Volver |