|

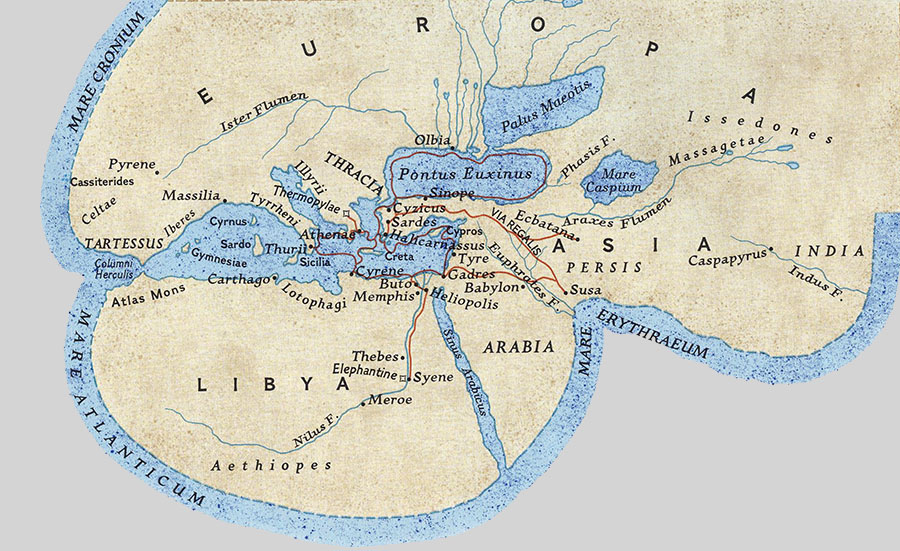

La Tierra se amplió a tres continentes, Asia, Europa y África, (Libia). De las narraciones de los marineros fenicios; Herodoto declaró que África se lavaba por todos lados, por el mar, excepto donde se une a Asia. "El mundo de Heródoto, año 465 a.C." |

Cartagineses. Pueblo semítico de la antigüedad, de origen fenicio, llamado también púnico (nombre que le dieron los romanos). En el siglo VI a.C. hace acto de presencia otro pueblo mediterráneo, el de los cartagineses. Según el relato tradicional, son llamados por los fenicios ante la presión tartesia: ocupan Cádiz y destruyen Tartesos. Establecidos en Cartago al norte de Tunicia, como consecuencia de los movimientos coloniales fenicios, en el 814 a.C., según la tradición, los descendientes de los fenicios de Tiro pasaron a ser los cartagineses conservando siempre los caracteres básicos originales: lengua, religión, economía, etc. |

Algunos pasos de la historia desde la perspectiva de sus protagonistas. |

|

|

Mapa del mundo griego 323 a.C. En el siglo VIII a.C. los Griegos colonizaron el sur de Italia y Sicilia. Alrededor del siglo VI a.C. las ciudades-estado griegas comenzaron a competir con los fenicios y más tarde se defendieron de invasores persas del este. Alejandro el Grande unió las ciudades rebeldes; su imperio con el tiempo se extendió a la India. Roma asimiló los reinos helenísticos de Alejandro en los siglos II y I a.C. ca (circa; aproximadamente) |

Roma Mapa mundial año 115 d.C. A partir de la conquista de Italica en el siglo III a.C. la fuerza abrumadora militar de Roma derrotó a griegos y cartagineses, mientras creaban un imperio desde África y Asia hasta un distante puesto fronterizo en Bretaña. Las ordas de invasores germánicos acabaron con el apogeo de Roma en el siglo V d.C. y el poder Mediterraneo se desplaza hacia el este a Bizancio. |

|

|

El antiguo mundo bizantino 565 d.C. La nueva Constantinopla emergió como un centro del cristianismo en el año 330 de nuestra era. Fuertes raíces griegas finalmente se superponen a las influencias latinas. El emperador Justiniano extendió el dominio bizantino brevemente a Hispania y África antes de su conquista por las potencias musulmanas. Los cruzados, bizantinos y musulmanes chocaron en batalla en Tierra Santa durante el siglo XI. |

Mundo islámico años 750 a 1500 de nuestra era. Torbellinos de fe después del año 622 d.C. sobrevolaron el mundo de Mahoma a través del norte de África a Hispania y la Galia. Innovaciones de artesanos musulmanes dejaron su huella en las artes europeas. Con el tiempo los cristianos recuperaron el control en el oeste, mientras que los turcos selyúcidas resistieron las olas de los cruzados en Asia Menor y tomaron Constantinopla en el año 1453, derribando al Imperio Bizantino. |

|

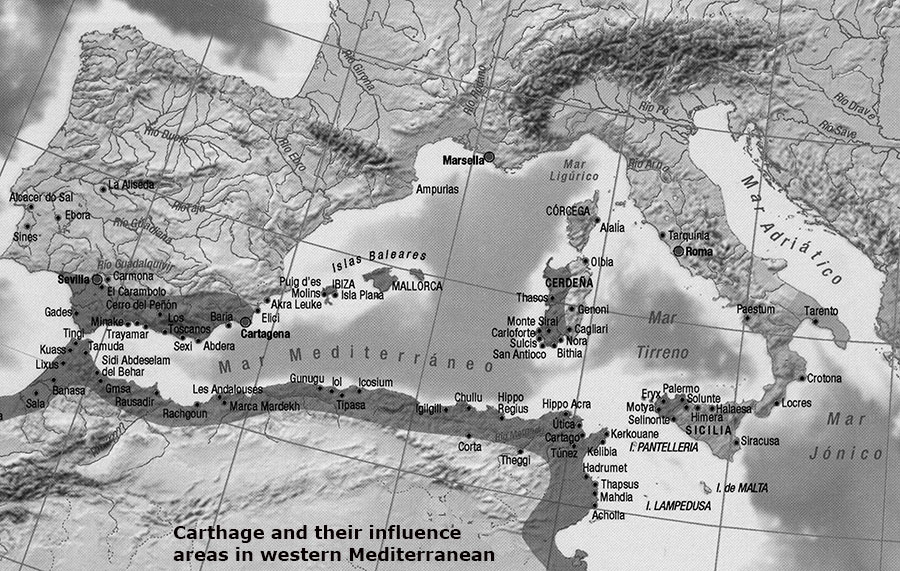

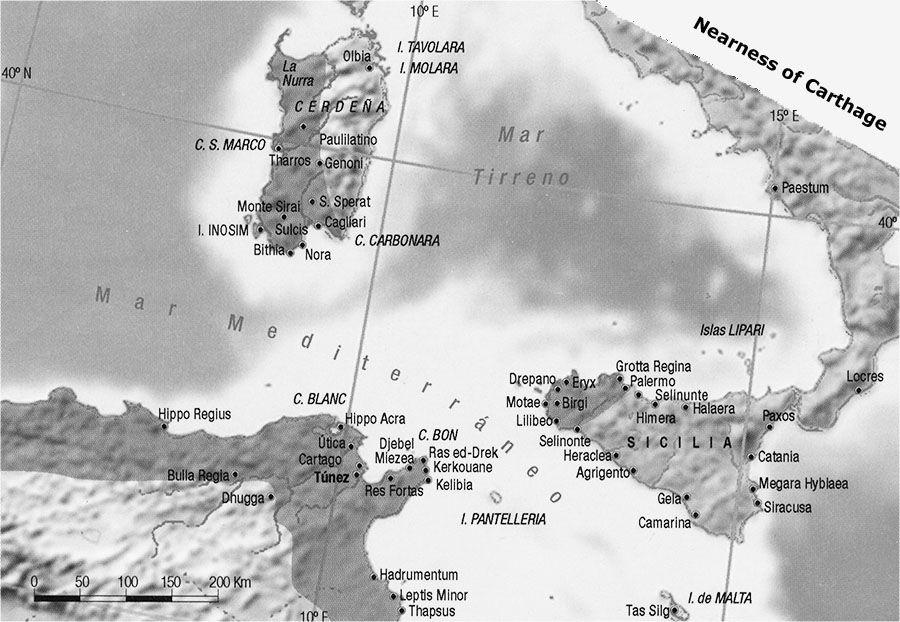

En la primera fase de su establecimiento el territorio cartaginés comprendía sólo la ciudad de Cartago y una pequeña área a su alrededor, calculada en unos cincuenta km². En el s. VI a.C. fue ocupado un territorio mayor, de entre treinta y cincuenta mil km², que constituyó la base del Estado cartaginés. Partiendo de esta base, que podemos denominar metropolitana, entre los s. V y III a.C. crearon un imperio colonial marítimo, aprovechando ciudades ya existentes fundadas por los fenicios o estableciendo otras nuevas, en Sicilia, Cerdeña, Ibiza, Málaga en el sur de la península Ibérica y el norte de África, ya a occidente de Cartago. |

Convertidos en la primera potencia económica y militar en el Mediterráneo occidental, chocaron con Roma en la lucha por la hegemonía de este espacio, siendo finalmente derrotados en el 146 a.C., lo que desencadenó la destrucción del Estado cartaginés y de la ciudad de Cartago. Nabucodonosor II conquista los territorios fenicios, con lo que Málaga pasa a ser sobre el 573 a.C. dominada por los cartagineses que pretendían quedarse con el comercio fenicio. En los siglos que van desde fines del VI a.C. al cambio de era, los territorios malagueños aparecen ocupados por dos tipos de gentes: los que habitan en la zona costera, denominados Libio fenicios, y los íberos o turdetanos del interior. |

|

Sociedad y economía. La población inmigrada era predominantemente fenicia, con aporte básico de Tiro, pero a la que se unieron otras gentes del Mediterráneo oriental. Ya en la leyenda de la fundación de Cartago se refiere que con la reina Dido llegaron chipriotas. Más adelante se conoce la existencia de población griega, tanto de la Grecia propiamente dicha como de la Magna Grecia. Hay que contar además con la mezcla que se producía en todas las grandes ciudades antiguas como consecuencia de la esclavitud, con la incorporación de esclavos adquiridos con frecuencia en lejanos mercados. En la población rural, el fondo lo constituían los indígenas, libios, dedicados a la agricultura, como súbditos de los c. En otras ciudades cartaginesas, fuera del área metropolitana, vivían asimismo indígenas de los respectivos territorios donde las ciudades se habían establecido. Pero en conjunto la población urbana de las ciudades cartaginesas parece haber sido coherente y el tanto por ciento de descendientes de los primitivos fundadores fenicios muy elevado. Originariamente existió entre los cartagineses el régimen monárquico. Se conoce la existencia de reyes que dirigieron a las tropas en las guerras de Sicilia durante el siglo VI a.C. A fines de este siglo pertenecían a la dinastía de los Magónidas, que fue destronada por un movimiento social similar al que se produjo hacia las mismas fechas en las ciudades griegas y que dio lugar al gobierno de la aristocracia. Desde entonces, y hasta el final, Cartago fue una república oligárquica regida por los nobles, bajo dos sufetas. Existía además un consejo, llamado por los historiadores modernos De los ciento cuatro, por el número de sus componentes. Estaba formado por jueces, independientes del poder político, elegidos entre la aristocracia, con cargo inamovible. La institución tuvo mucha fuerza. Así, p. ej., durante la primera guerra púnica ordenó la crucifixión de hasta cuatro generales, a los que se acusaba de haber tomado en guerra iniciativas excesivamente personales. A partir de la mitad del s. III a.C. la política de los Bárquidas tendió a establecer algo como un principado, apoyándose en las masas populares, en detrimento de la fuerza de los aristócratas, movimiento inspirado sin duda en los ejemplos contemporáneos helenísticos, que no tuvo tiempo de cuajar, por la destrucción del Estado cartaginés en el 146 a.C. Una de las medidas intentadas fue proponer la suspensión de la inamovilidad de los miembros del Consejo de los Jueces, o de los ciento cuatro, apoyo de la oligarquía. La fuerza económica de la aristocracia derivaba de las navegaciones y el comercio colonial y, a partir del s. V a.C. en que se amplió el área metropolitana, también en las posesiones agrícolas. Éstas se dedicaban sobre todo a viñedos, olivos y frutales. Asimismo, en la cabeza de la escala social estaban los sacerdotes, casta numerosa y fuerte, sobre la que tenemos escasas noticias. El pueblo urbano estaba constituido por artesanos, entre los que destacaban los dedicados a la metalurgia, industrias textiles, del vidrio, de la madera y relacionadas con la construcción naval. Los esclavos eran numerosos, sin que ni remotamente pueda ser fijado el tanto por ciento que representaban en relación con la población total. Los indígenas (libios), sometidos, se ocupaban como obreros agrícolas en las propiedades rurales de la aristocracia. Además existía otra zona alrededor de Cartago, dedicada sobre todo a cereales, que cultivaban directamente, entregando al Estado una parte de las cosechas, por lo general el décimo, pero que en determinadas circunstancias podía alcanzar hasta el 25 ó el 50%. La presencia de esta masa indígena inquietó en varias ocasiones a los c. Las principales revueltas tuvieron lugar en el 396 y el 379 a. C., cuando los ejércitos c. estaban gravemente comprometidos en las guerras de Sicilia. Otro gran peligro para la sociedad cartaginesa lo constituyeron, en ciertos momentos, los mercenarios que servían en su propio ejército, sobre todo cuando la famosa revuelta del 240 a. C. Se ignora, en cambio, la existencia de graves problemas sociales entre los habitantes urbanos, derivados básicamente del viejo fondo fenicio. Quizá la sensación de habitar un islote, muy alejado de la antigua patria y frente a poblaciones extranjeras, cohesionó con mayor fuerza a los cartagineses. |

|

Religión. Los cartagineses importaron de Tiro sus creencias religiosas y durante los primeros tiempos no se conocen diferencias de matiz con respecto a la ciudad-madre, si bien carecemos de documentación abundante hasta el s. V a.C. En este primer periodo, la divinidad más importante debió ser Melqart, el señor de Tiro, a cuyo templo se enviaba desde Cartago, todos los años, una ofrenda especial de la ciudad. Pero esta tradición cayó en desuso durante el s. VI a.C., y a partir del siglo siguiente comienzan a observarse peculiaridades específicas de Cartago. La principal es que los dioses más venerados pasan a ser Tanit Pelé Baal, divinidad femenina, y Baal Amón masculina. La mayoría de las inscripciones religiosas halladas en Cartago, desde la indicada fecha hasta su final, se dedican a ambos dioses, que no tienen precedente directo (por lo menos con el mismo nombre) en el panteón fenicio conocido. Se desconoce su origen y significación exacta. Es posible que Tanit adoptara formas de la antigua Astarté, pero, en todo caso, cuando sobrevino la romanización fue asimilada a Juno y no a Venus, como hubiera correspondido de ser equivalente de Astarté. Asimismo, los romanos norteafricanos convirtieron a Baal Amón en Saturno. No conocemos representaciones plásticas de ambos dioses, o son problemáticas. Tanit aparece bajo un símbolo antropomorfo esquemático (el llamado signo de Tanit). Baal Amón se supone representado en algunas pocas esculturas o relieves en forma de un personaje masculino de cierta edad, sentado en un trono entre dos esfinges. Otra característica de la religión cartaginesa es haber conservado la práctica de los sacrificios humanos, ya desaparecidos desde mucho tiempo en Fenicia y ciudades coloniales fenicias. |

Astarté es la asimilación fenicia-cananea de una diosa mesopotámica que los sumerios conocían como Inanna, los acadios, asirios y babilonios como Ishtar y los israelitas como Astarot. Representaba el culto a la madre naturaleza, a la vida y a la fertilidad, así como la exaltación del amor y los placeres carnales. Con el tiempo, se tornó también en diosa de la guerra y recibió cultos sanguinarios de sus devotos. Se la solía representar desnuda o apenas cubierta con un fino cinturón, de pie sobre un león. En la mitología sumeria Inanna era la diosa del amor, de la guerra y protectora de la ciudad de Uruk. Con la llegada de los acadios Inanna se sincretiza con la diosa Ishtar. Su representación era un haz de juncos verticales con la parte superior curvada. Asociada con el planeta Venus, se le identifica con la diosa griega Afrodita y con la Astarté fenicia. Entre los acadios fue conocida como Ishtar. Según la mitología sumeria era hija de Nannar (Sin en acadio, dios de la Luna) y Ningal (la Gran Dama, la luna) y hermana gemela de Utu, conocido en acadio como Shamash. Su consorte fue Dumuzi (semidiós y héroe de Uruk). Ishtar o Inanna representa el arquetipo de la Diosa madre. |

En Cartago se mantuvieron hasta el final de la ciudad, aunque en los dos últimos siglos se observa la tendencia a sustituir a las víctimas humanas por otras animales (pájaros o pequeños mamíferos). La tradición exigía que cada familia, por lo menos las de alta alcurnia, sacrificara al primogénito en su tierna infancia. Después de la incineración, las cenizas se colocaban en una urna de barro y se depositaban en un santuario, acompañándose a veces de una estela de piedra, con inscripción dedicatoria o sin ella. Se han excavado santuarios de este tipo en Cartago y en colonias púnicas de Cerdeña, pudiéndose analizar los restos óseos incinerados, que han confirmado se trata de niños, con frecuencias menores de un año. En las capas superiores, más modernas, las urnas contienen predominantemente huesos de animales, prueba de la sustitución indicada. |

Lengua y cultura. La lengua de origen, fenicia, se mantuvo durante toda la etapa cartaginesa. Se conoce a través de la epigrafía, que es pobre, ya que la mayoría de las inscripciones son dedicatorias religiosas, en cuyo texto se repiten siempre las mismas fórmulas. Se observa que los matices diferenciales con el fenicio de origen son escasas. Sabemos que tuvieron literatura, sobre todo religiosa, así como histórica o de tipo práctico, que se ha perdido casi íntegramente. Conocemos la existencia de un tratado de Agronomía, traducido al latín por el interés práctico que ofrecía para los romanos, y la traducción griega, posiblemente abreviada, de la narración de Hannón por las costas africanas. Sabemos así mismo que parte de las bibliotecas existentes en Cartago cuando su destrucción en el 146 a.C. pasó a los reyes mauritanos, y la documentación fue aprovechada por el rey Luba II de Mauritania para componer sus obras. En cuanto al arte, la documentación es desigual. Parece que siguiendo la tradición semítica los c. no se distinguieron en artes plásticas. La escultura, al servicio sobre todo de las creencias religiosas, aparece como poco abundante y mediocre, influida en los primeros siglos por las corrientes orientales, sobre todo egipcias, y a partir del s. v a. C. por el helenismo. Predominan las tierras cocidas de pequeño tamaño, exvotos de santuarios, o en relación con prácticas funerarias (máscaras). Son corrientes las representaciones en relieves en estelas y cipos. Asimismo relacionados con los santuarios. Ignoramos casi todo lo referente a la pintura, pero existen estucos pintados aplicados a elementos arquitectónicos. El arrasamiento de la ciudad de Cartago y el hecho de que la mayoría de las colonias continuasen su vida en época romana (y aún hasta la actualidad) impide tener un conocimiento sólido de la arquitectura. La tradición escrita grecolatina nos dice que los monumentos públicos estaban a la altura del prestigio y riqueza del país. Por los escasos elementos conservados se observa, como en escultura, la existencia de un periodo antiguo más ligado a lo oriental con marcada influencia egipcia, y otro en los tres últimos siglos en que triunfó la imitación de lo griego, sobre todo en lo que respecta a los elementos decorativos, pero también en las plantas. Así, las casas excavadas en una ciudad recientemente exhumada en el cabo Bon son de tipo griego helenístico, con patio central. |

Artes industriales. El carácter mercantil de la economía cartaginesa impulsó el desarrollo de las artes industriales y la artesanía, elemento clave para los intercambio con los indígenas ribereños del Mediterráneo occidental su principal mercado. Dirigido a tales compradores, fue preocupación especial el obtener calidades. Por ello no hallamos una orfebrería comparable a la de sus predecesores fenicios, o al menos no se han conserva las piezas que pudieran justificar una valoración estética apreciable. Las joyas, por lo común de oro, son sencillas La pasta vítrea jugó importante papel para la confección de collares y pequeñas vasijas destinadas a contener perfumes. Se trabajó asimismo el marfil, de fácil obtención cuando en el norte de África vivían elefantes hasta las mismas costas del estrecho de Gibraltar. Conocemos bien las producciones alfareras cartaginesas, abundantes y con marcado carácter industrial, muy lejanas en calidad las griegas contemporáneas. |

Evolución histórica. A partir de su fundación el 814 a. C. y hasta el s. VI a. C., Cartago no debió distinguirse especialmente de otras colonias fenicias en el Mediterráneo occidental, y sabemos poco de su historia. Sin embargo, por los cimientos de su expansión, pues a mediados del s. V a.C. fundó una colonia en Ibiza. El siglo siguiente parece haber sido el de su transformación, comenzando a imponer su hegemonía sobre las restantes ciudades fenicias de Occidente, luchando con el fin de frenar la expansión griega, gran peligro para sus mercados. Para ello contaron, por lo menos en determinados periodos, con la alianza de los etruscos. El choque principal se produjo por la posesión de Sicilia, de la que los cartagineses dominaban el extremo oriental y los griegos todo el resto. Las guerras fueron largas y sangrientas, sin que ninguno de los dos contendientes lograra resultados definitivos. De mediados del s. VI hasta la primera guerra púnica, en que fueron definitivamente expulsados por los romanos, los cartagineses aspiraron al dominio de la isla, hallando su principal enemigo en Siracusa, que capitaneó las ciudades griegas sicilianas. La lucha se extendió más al Norte, y en el 535 a. C. consiguieron derrotar a los focenses en la batalla naval de Alalia, frente a las costas de Córcega. Momento especialmente favorable fue el del 480 a.C., cuando los griegos, acosados por los persas en su propio territorio metropolitano, parecían estar en malas condiciones para la defensa de sus territorios en Occidente. Pero el ensayo de lucha conjunta persas cartagineses contra griegos fracasó. Ya en el s. IV a. C. primero la toma de Motya (398 a.C.) por Dionisio de Siracusa y después el desembarco de un ejército en el propio territorio ccartaginés. organizado por Agatocles, tirano de la misma ciudad, comprometieron gravemente la posición de los cartagineses en Sicilia. Estas largas luchas obligaron a los cartagineses a mantener un ejército muy superior a lo que podía dar de sí la escasa demografía del país. La solución fue enrolar gran número de mercenarios, norte africanos (libios o beréberes) y, sobre todo, de la península Ibérica, prefigurando lo que fueron las tropas cartaginesas de la época de las guerras púnicas. Igualmente, la necesidad de disponer de numerario para el pago a los mercenarios les obligó a crear moneda propia, comenzando por acuñaciones, en plata, imitando modelos griegos sicilianas, anteriores a las de la propia metrópolis. Más afortunados que en la guerra terrestre de Sicilia fueron los cartagineses en el mar, ya que consiguieron controlar la zona del estrecho de Gibraltar, cerrándolo a sus rivales griegos, ya en el s. V a.C. Desde entonces el extremo occidental mediterráneo fue dominado por los cartagineses. hasta su derrota en las guerras púnicas. Con la intervención romana fuera de la península Itálica se abre un nuevo periodo de la historia cartaginesa, el mejor conocido a través de las fuentes escritas clásicas, no sólo bajo el aspecto puramente militar, sino también por los principales personajes. Sin embargo, estamos menos informados de la historia de esta fase en lo que concierne a la política en el interior de la ciudad y en sus aspectos sociales y económicos, como consecuencia de que los autores romanos narran sobre todo el aspecto bélico exterior, con escasas referencias a los hechos políticos internos. Parece, no obstante, que los Bárquidas realizaron un intento de transformación, truncado por el final del Estado, trágicamente hundido en el 146 a.C. al final de la tercera guerra púnica. No puede considerarse, sin embargo, que la destrucción de la ciudad y del Estado cartaginés represente el fin total. Numerosas ciudades coloniales continuaron viviendo bajo el poder romano, conservando mucho de la herencia cartaginesa, en especial en los primeros siglos. El fenómeno es visible tanto en las islas (Cerdeña, Ibiza) como en la península Ibérica y sobre todo en las costas de Argelia y Marruecos. Incluso la lengua fenicia perduró en la zona que fue metropolitana cartaginesa durante todo el Imperio romano, a pesar de la fuerza del latín, única lengua oficial y única que aparece en las inscripciones a partir de la reconstrucción de Cartago. S. Agustín refiere que en su época (s. IV) se usaba todavía la lengua fenicia entre la población, y si bien recientemente se ha propuesto que se refería a la lengua líbica y no a la cartaginesa, la mayoría de los investigadores opinan que se trata de ésta. |

|

Viajes y exploraciones. Las navegaciones de los c. no fueron normalmente más allá del área previamente establecida por los fenicios, sin duda porque les bastaba el control de la zona del estrecho de Gibraltar, lo que equivalía a dominar las fuentes metalíferas más importantes del Mediterráneo. Pero conocemos dos expediciones atlánticas, con finalidad de explorar costas desconocidas y realizar nuevas fundaciones, que fueron dirigidas por Hannón e Himilcón. La primera puede seguirse a través del llamado Periplo de Hannón, texto griego que traduce, en forma resumida, la relación original del viaje. Se supone que tuvo lugar durante el s. V a.C. y consistió en una expedición organizada por el Estado y dirigida por Hannón, rey de los c., probablemente de la dinastía de los Magónidas. Intervinieron 60 buques de 50 remeros y gran número de pasajeros (la cifra de 30.000 que se da es, sin duda, muy exagerada). Tomando Gadir (Cádiz) como base, siguieron la costa atlántica de Marruecos hacia el Sur, estableciendo primero fundaciones coloniales y dedicándose en la última parte del recorrido a la exploración de costas desconocidas. Los comentaristas no se han puesto de acuerdo sobre cuál fue el límite final: para unos el litoral senegalés, para otros la costa de Guinea. Tampoco se pueden fijar exactamente los puntos donde fueron establecidas las colonias, dada la vaguedad del texto (que ha llegado incluso a suponerse falso). Aun no admitiendo su exactitud, es un precioso documento que refleja la existencia de expediciones organizadas por el Estado, con finalidad de ampliar la colonización y abrir nuevos mercados. Todavía hay menos datos sobre las expediciones atlánticas desde el estrecho de Gibraltar hacia el N, pero las fuentes clásicas citan un Periplo de Himilcón, navegante de época contemporánea o poco distante de Hannón, que recorrió el litoral hasta el norte de Francia e Islas Británicas. Aunque el texto no nos ha llegado, muchos autores suponen que parte de los datos que contenía fueron aprovechados por el poeta romano del s. IV d. C. Rufo Festo Avieno para redactar su Oda Marítima, de forma que la parte atlántica de este poema refleja el conocimiento que los c. consiguieron a través de la mencionada expedición. También desarrollaron activas exploraciones por tierra, a través del Sahara, para establecer rutas comerciales con el África sudanesa, productora de oro y materias exóticas para el mundo mediterráneo. Varias ciudades de la costa del actual Estado de Libia, que en época romana imperial apoyaron su riqueza en ser las bases de las rutas del desierto (Leptis Magna, Sabrata, etc.), habían sido fundadas por el c. con el mismo fin. Existen pocos datos históricos sobre la acción cartaginesa a través del Sahara, pero es evidente que fueron, desde el Mediterráneo, los iniciadores de la exploración del desierto. |

|

BIBLIOGRAFÍA. Visión general: ST. GSELL, Histoire ancienne de L'Afrique du Nord, I-IV, París 1912-20; CH. G. PICARD, Le monde de Carthage, París 1956; íD, La vie cotidienne d Carthage, au temps d'Hannibal, París 1958; B. H. WARMINGTON, Carthage, Londres 1960. Expansión hacia Occidente: A. GARCÍA Y BELLIDO, Fenicios y cartagineses en Occidente, Madrid 1942; íD, Historia de España, ed. R. MENÉNDEZ PIDAL, I, 2, Madrid 1960. Aspectos concretos: P. CINTAS, Céramique punique, París 1950; íD, Amulettes puniques, Túnez 1946; J. VERCGUTTER, Les obfets egiptiens et egiptisants du mobilier carthaginois, París 1945. V. t. la Bibl. de CARTAGO. -- G.E.R. -- -- Historia del mundo antiguo UNED ANA MARÍA VAZQUEZ -- -- National Geographic -- -- Wikipedia -- |